Lo que se presentó como un operativo de seguridad en 2003 sigue resonando hoy como una herida abierta en la memoria de la Zona Nororiental de Medellín.

La Operación Militar Estrella VI se desarrolló en el año 2003 en el marco de la política de “seguridad democrática” del gobierno nacional, que buscaba recuperar el control de zonas dominadas por estructuras armadas. En la práctica, dejó un saldo de violaciones de derechos humanos: detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial y estigmatización.

Óscar Cárdenas, Sociólogo y habitante del territorio, vivió esta operación militar siendo un niño y ha dedicado su estudio a investigar y nombrar este hecho que generó tantas injusticias, hace parte de movimientos sociales de esta ladera y recuerda que “hombres del Ejército, la Policía y el CTI subieron por la montaña sin avisar, la gente empezó a notarlos y a generarse un ambiente de miedo, estos barrios funcionan como un pueblo donde todos se conocen, por eso sabíamos que algo estaba pasando”.

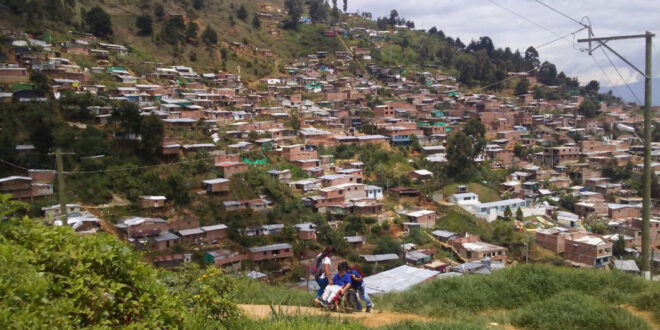

En contexto, estos barrios son principalmente habitados por personas desplazadas de otros pueblos del país, principalmente de regiones como Urabá, Bajo Cauca y oriente antioqueño, llegaron a Medellín buscando tranquilidad y refugio pero se encontraron con lo que es llamado desplazamiento intraurbano.

Este hecho violento ocurre cuando las personas deben abandonar sus viviendas dentro de la misma ciudad por causa de amenazas, enfrentamientos o violencias asociadas al control territorial. Según la Personería de Medellín, este fenómeno comenzó a hacerse visible desde finales de los años noventa, cuando la guerra urbana entre milicias, paramilitares y bandas armadas llevó a cientos de familias a desplazarse de una comuna a otra. En los años posteriores a la Operación Orión (2002) y la Operación Estrella VI (2003), el desplazamiento interno aumentó de forma particular, especialmente en las comunas del nororiente y noroccidente.

Un informe de la Personería (2023) indica que 1.489 personas fueron víctimas de desplazamiento intraurbano ese año, y que las comunas más afectadas son la 1 (Popular), 3 (Manrique), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier). En 2024, más de 6.300 personas desplazadas llegaron a Medellín desde otras regiones del país, consolidando la ciudad como destino y escenario de reubicación forzada.

Bajo este panorama, la Zona Nororiental ha sido revictimizada, lo que ha generado el surgimiento de movimientos sociales que exigen justicia y reparación por parte del Estado que es quien ordenó las operaciones militares. Según el relato de Oscar, “decenas de jóvenes fueron detenidos bajo señalamientos de pertenecer a grupos armados. Algunos fueron liberados días después, otros permanecieron meses privados de la libertad. De esos que se llevaron, varios aparecieron muertos después, otros se desplazaron, nunca volvieron”.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las operaciones militares urbanas de comienzos de siglo provocaron rupturas comunitarias, pérdida del tejido social y desconfianza hacia las instituciones del Estado. Los barrios intervenidos fueron estigmatizados durante años como “zonas rojas”, lo que dificultó la inversión social y el retorno de sus habitantes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y organizaciones de derechos humanos han recibido informes sobre lo ocurrido con el fin de que se esclarezcan responsabilidades institucionales y se reconozca a las víctimas. Según el Informe de Derechos Humanos de la Personería (2024), la reparación integral debe incluir verdad, justicia y garantías de no repetición, especialmente en contextos donde la militarización produjo daños psicológicos y sociales duraderos.

Yo recuerdo mucho que algunos pelados del barrio empezaron a tocar las puertas a decir que se habían entrado los paramilitares. Lo que significa eso para la memoria de la población es impresionante, todas las familias empezaron a salir y a resguardarse en los espacios comunes. En ese momento estaba la escuela de la Cruz, la sede de la junta de acción comunal que queda por el sector el Hoyo y lo que es hoy la Casa de Encuentros Luis Ángel García que funcionaba como el Colegio Gente Unida. Cuando amaneció estaba totalmente militarizado el barrio. Desde las 3 de la mañana salían a sus trabajos y a esa hora los detenían, les tomaron fotos e hicieron todo ese proceso de identificación ilegal. Resalta Óscar.

Organizaciones como la Asociación de víctimas del conflicto armado ASOLAVIDI, Colectivo Raíces, la Casa de Encuentros Luis Ángel García, en acompañamiento de la Corporación Jurídica Libertad publicaron “El vuelo de las mariposas” un informe que busca develar esta verdad que desde los medios masivos ha sido nombrada reforzando la estigmatización del territorio y posteriormente dejándola en el olvido. Este informe es la posibilidad de reconocer a las víctimas y aportar a la reparación, gracias a ello este año se celebró el reconocimiento a través del Macro Caso 08 que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con los paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado.

Develar la verdad es darle voz a quienes han resistido y persistido en la búsqueda de justicia, que defienden su territorio y hoy siguen reclamando dignidad en el habitar las laderas de la ciudad.

Por Lorena Tamayo Castro

Mi Comuna Dos Periódico Comunitario

Mi Comuna Dos Periódico Comunitario